本文

展示

令和7年度の展示

※企画展の名称、会期等は変更する場合があります。

企画展「山陰の行商人-豊北のカンカン部隊-」展示のお知らせ

太翔館の講堂にて、「山陰の行商人-豊北のカンカン部隊-」を展示しています。

令和8年(2026年)2月23日(月曜日・祝日)より 7月20日(月曜日・祝日)までの期間限定展示となっております。

「雛人形」展示のお知らせ

太翔館の和室にて、明治・大正時代に製作された「雛人形」を展示しています。

西棟階段・東棟階段・復元教室には、昭和・平成の「雛人形」を展示しています。

令和8年(2026年)2月8日(日曜日)より 3月8日(日曜日)までの期間限定展示となっております。

企画展「昭和の暮らし展」開催のお知らせ

ちょっとまえの生活

電気を使わなかった生活の中で何が電化したのかを、電化製品などを展示して紹介しています。

令和8年(2026年)1月27日(火曜日)より 3月22日(日曜日)までの期間限定展示となっております。

場所:下関市立豊北歴史民俗資料館 太翔館 1階展示室

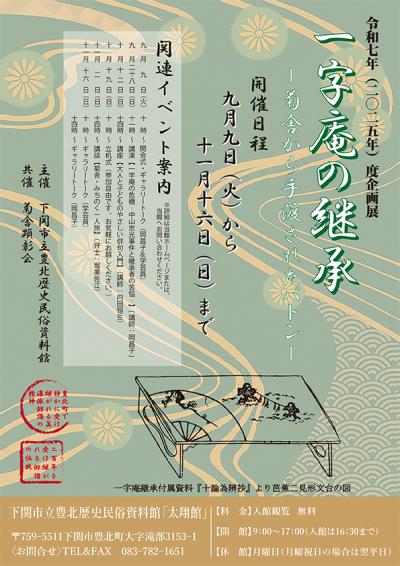

企画展「一字庵の継承」開催のお知らせ

令和7年(2025年)9月9日(火曜日)より 11月16日(日曜日)までの期間限定展示となっております。

企画展「一字庵の継承」関連イベント

◆ 9月 9日(火曜日)

10時~開会式・ギャラリートーク(岡 昌子&学芸員)

◆ 9月28日(日曜日)

11時~講演「一字庵の危機-中山忠光事件と継承者の苦悩-」講師:岡 昌子

◆ 10月12日(日曜日)

14時~講座「大人と子どものやさしい俳句入門」講師:内田 恒生

◆ 10月19日(日曜日)

10時~立机式。※参加自由。お気軽におこしください。

◆ 11月 2日(日曜日)

14時~講談「菊舎・みちのく一人旅」弁士:堀 美佐江

◆ 11月16日(日曜日)

10時~ギャラリートーク(学芸員)

14時~ギャラリートーク(岡 昌子)

場所:下関市立豊北歴史民俗資料館 太翔館 2階講堂

十二世立机記念展「漢文化を愛した菊舎」

令和7年(2025年)9月9日(火曜日)より 12月21日(日曜日)までの期間限定展示となっております。

場所:下関市立豊北歴史民俗資料館 太翔館 1階展示室

北浦地方のサバー送り ー下関市北部の道のりー

古くは江戸時代に記述が見られる虫送りの行事サバー送り。

その行事の神様「サバーさま/さねもりさま」は長門市にある飯山八幡宮から

豊北町内を送り継がれていきます。この時期にしか姿を表さないこの地北浦の

特徴的なわらで作られた神様の道のりについて、当館が記録をしている1996年

から昨年度の道のりを地図にしてパネル化。

令和7年(2025年)11月24(日曜日)までの期間限定展示となっております。

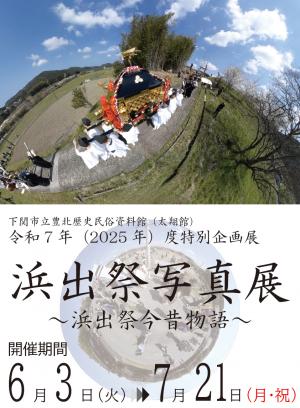

「浜出祭写真展」開催のお知らせ

令和7年(2025年)7月21日(月・祝)までの期間限定展示となっております。

「くじらのぼり(鯉のぼり)」展示のお知らせ

令和7年(2025年)6月1(日曜日)までの期間限定展示となっております。

「5月人形・長州型細筒銃」展示のお知らせ

令和7年(2025年)6月1(日曜日)までの期間限定展示となっております。

令和6年度の展示

「花祭りのゾウ」展示のお知らせ

令和7年(2025年)4月13(日曜日)までの期間限定展示となっております。

「雛人形」展示のお知らせ

令和7年(2025年)4月13(日曜日)までの期間限定展示となっております。

明治からの暮らし 小学校3年生授業対応展

令和7年(2025年)5月末までの期間限定展示となっております。

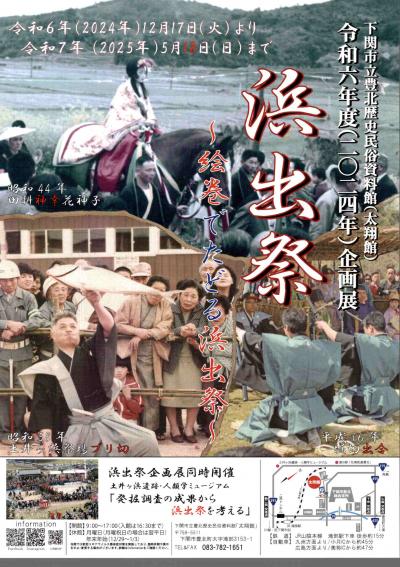

浜出祭 ー絵巻でたどる浜出祭ー

浜出祭(浜殿祭)は7年に1度執り行われるお祭りです。

この度は令和7年(2025年)4月6日に行われる予定です。

浜殿祭は昭和51年(1976年)に山口県指定無形文化財に指定されました。

令和7年(2025年)5月18(日曜日)までの期間限定展示となっております。

北浦地方のサバー送り ー下関市北部の道のりー

古くは江戸時代に記述が見られる虫送りの行事サバー送り。

古くは江戸時代に記述が見られる虫送りの行事サバー送り。

その行事の神様「サバーさま/さねもりさま」は長門市にある飯山八幡宮から

豊北町内を送り継がれていきます。この時期にしか姿を表さないこの地北浦の

特徴的なわらで作られた神様の道のりについて、当館が記録をしている1996年

から昨年度の道のりを地図にしてパネル化。

11月24(日曜日)までの期間限定展示となっております。

令和5年度の展示

「雛人形」展示のお知らせ -終了いたしました。

太翔館の和室にて、明治・大正時代に製作された「雛人形」を展示しています。 4月14日(日曜日)までの期間限定展示となっております。 こちらの雛人形は「古今雛(こきんびな)」と呼ばれるもので、展示中の6体の内4体は目の部分に「玉眼(ぎょくがん)」の技法を用いています。「玉眼」とは、水晶・ガラスを加工して顔の内側からはめ込み内側に瞳を描く技法で、顔に直接目を彩色するよりもリアルな目を表現することができます。また、この技法は平安時代後期まで遡ることができ、江戸後期から雛人形に使われ始めたものです。

この機会にぜひ実物を観察されてはいかがでしょうか。

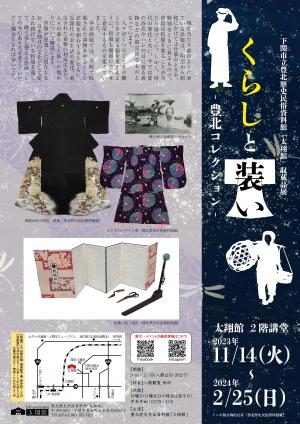

くらしと装い 「太翔館」収蔵品展 -終了いたしました。

現在当たり前のように着ている洋服は、明治から昭和にかけては仕事のときや、特別なときに着るもので、普段は和服を着ることが当たり前でした。しかし、時代の変化と共に、今では夏の浴衣やハレの日に着る着物などの限定的なものとなっています。

本企画展では、当館で収集された着物を中心とした衣服を紹介するとともに、近現代の衣生活の変化、着古された着物の利用法など、人々の暮らしと装いの関わりについて解説します。

和服を通して、繰り返し使える資源としての布のあり方を考えて頂く機会となれば幸いです。

会場 2階講堂

期間 11月14日(火曜日)~令和6年2月25日(日曜日)

開館 9時~17時(入館は16時30分まで)

休館 月曜日(月曜祝日の場合は翌平日)

年末年始(12月29日~1月3日)

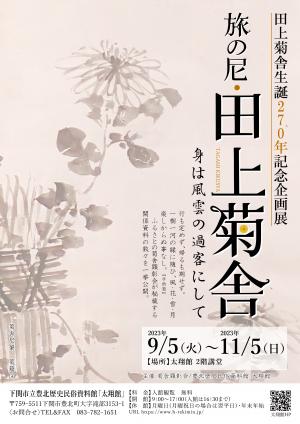

田上菊舎生誕270年記念企画展 「旅の尼・田上菊舎 身は風雲の過客にして」-終了いたしました。

田上菊舎生誕270年を記念しまして「菊舎顕彰会」秘蔵の

田上菊舎にまつわる数々の史料を一挙公開する企画展、

『旅の尼・田上菊舎 身は風雲の過客にして』を開催いたします。

期間中には、一字庵初世田上菊舎から現在の十一世まで

受け継がれてきた一字庵文台や菊舎を支えた美濃派門人、

公卿に関わる史料の特別公開も予定しております。

期間 9月5日(火曜日)~11月5日(日曜日)

会場 2階講堂

時間 9時~17時

観覧料 無料

菊舎生誕270周年記念チラシ [PDFファイル/562KB]

北浦地方のサバー送り ー下関市北部の道のりー 終了いたしました

その行事の神様「サバーさま/さねもりさま」は長門市にある飯山八幡宮から

豊北町内を送り継がれていきます。この時期にしか姿を表さないこの地北浦の

特徴的なわらで作られた神様の道のりについて、当館が記録をしている1996年

から昨年度の道のりを地図にしてパネル化。

また、今年の道のりはリアルタイムでポイントしていく予定です。

このサバー送りの他、サバー様ができるまでを写真で紹介するチャートパネル、

実利的な駆除方法で使われた民具「ポンポラ」も公開しております。

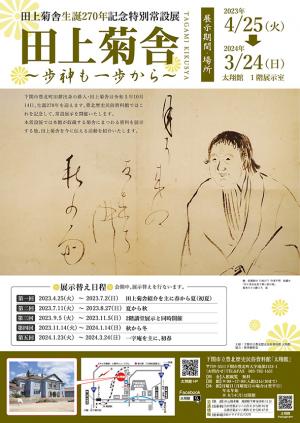

田上菊舎生誕270年記念特別常設展 田上菊舎~歩神も一歩から~ を開催中

下関市豊北町田耕の地に生まれた女流俳人・田上菊舎は、

令和5年10月14日、 生誕270年を迎えます。

生誕270年を迎えます。

太翔館ではこれを記念して、常設展示を開催いたします。

1階展示室を常設展会場として、菊舎にまつわる資料を展示する他、

田上菊舎を今に伝える活動を紹介いたします。

季節を追って展示資料の入替えが行われますので、ご来館の際は、

四季で変化する豊北の景色を感じながら、当館へ足を運ばれますと、

より一層、田上菊舎の心を感じることができるのではないでしょうか。

また、投句コーナーを設けておりますので、四季折々の感性で一句を詠んでみませんか?

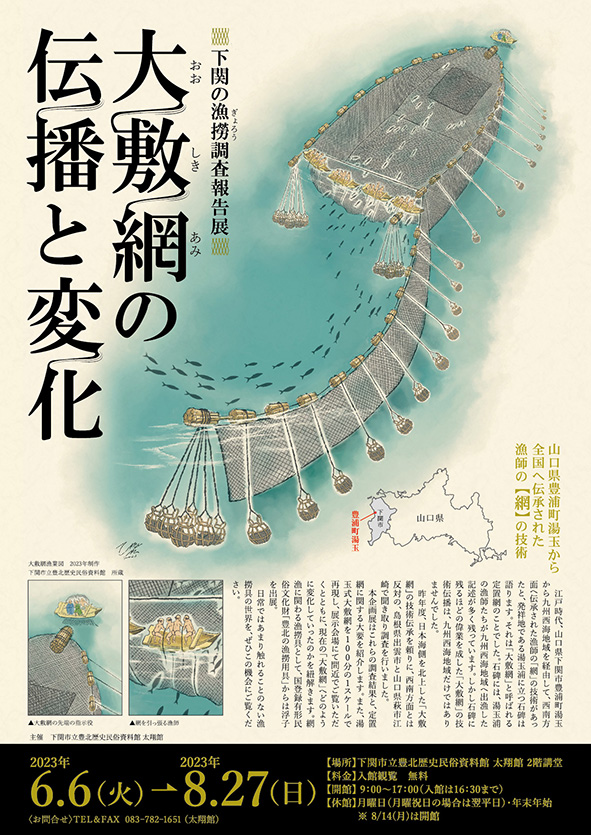

下関の漁撈調査報告展~大敷網の伝播と変化~ 終了いたしました

大敷網の伝播と変化について聞き取り調査を行った報告展になります。

本企画展示では「湯玉式大敷網」を100分の1スケールで再現した模型展示、国登録有形文化財に登録されている漁撈具など日頃は見れない文化財を間近で見ることができますので、この機会にぜひご来館ください

期間 開催中~8月27日(日曜)

会場 2階講堂

時間 9時~17時

観覧料等 無料

大敷網の伝播と変化チラシPDF [PDFファイル/3.5MB]

令和4年度の展示

豊北歴史民俗資料館(太翔館)写真展 ー彩り豊かな豊北の景色ー 終了いたしました

豊北町在住のフォトグラファー佐々木猛氏による写真展です。

空中の定点から四季を撮影した、時と彩りの移ろいをお楽しみください。

期間 開催中~5月21日(日曜)

※好評につき、さらに開催期間を延長しました。

会場 2階講堂(パネル展と同時開催)

時間 9時~17時

観覧料等 無料

豊北歴史民俗資料館(太翔館)パネル展 「旧滝部小学校」を見て回ろう ー終了いたしましたー

来年で築100年を迎える当館の端正で華麗な特徴を紹介するパネル展です。

大正時代の洋風な建造美をご堪能ください。

期間 開催中~5月21日(日曜)

※好評につき、さらに開催期間を延長しました。

会場 2階講堂(写真展と同時開催)

時間 9時~17時

観覧料等 無料

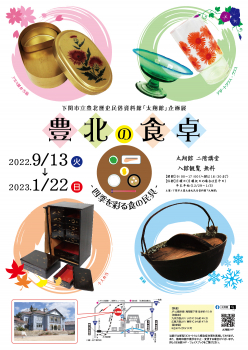

豊北の食卓 ー四季を彩る食の民具ー は、終了いたしました

※ 終了いたしました。多くの方にご観覧いただきました。大変ありがとうございます。

民俗に関する令和5年度の企画展は、秋の開催を目標として現在、資料の収集および分析などの調査研究を進めています。

ぜひご期待ください。

現在,大量生産大量消費から持続可能な社会へと大きく軸足が移り、自然環境にやさしい

生活が求められ始めました。

本展では、大切にされてきた食器を通じて、今を取り巻く環境を考えるとともに、四季

折々の食卓の風景をご紹介いたします。

恵まれた食材を使った料理も紹介し、海の幸山の幸が豊富な豊北を振り返る機会にして

いただければ幸いです。

- 会期 令和5年1月22日(日曜)まで

- 会場 豊北歴史民俗資料館(太翔館)

- 観覧料 無料

道庵日乗から垣間見えるものは終了いたしました

※終了いたしました。ご多用の中、お越しいただきありがとうございました。

古谷道庵日乗に記載されている記述を基に時代背景を読み解きます。(4回のシリーズです。)

内容

1回目 道庵、異国船を見る(その壱) 令和4年 11月23日(祝日)終了しました。

2回目 道庵、異国船を見る(その弐)攘夷戦・その他12月10日(土曜)終了しました。

3回目 日乗にある長井雅樂(その壱)道庵と雅樂 令和5年 1月15日(日曜)終了しました。

4回目 日乗にある長井雅樂(その弐)藩是の変遷と賜死 2月11日(祝日)終了しました。

会場 下関市立豊北歴史民俗資料館

受講料 無料

サバー様の旅日記は終了いたしました

11月3日に開催した「サバー様の旅日記は」無事終了いたしました。

多くの方にお越しいただきました。ありがとうございました。

竹の水てっぽうつくり教室は、コロナウイルス感染症の拡大に伴い、中止いたします

楽しみにされていた方には大変申し訳ございません。ご了承いただきますようお願いいたします。

- 講師 木本一成氏、大井一美氏

- 日時 8月27日土曜日 13時30分〜約60分程度

- 会場 豊北歴史民俗資料館(太翔館) 1階教室・和室

- 参加費 無料

- 申し込み 12名様まで。電話予約をお願いいたします。 083−782−1651

- チラシ(裏) [PDFファイル/1.97MB]

コロコロ版画を8月20日(土曜)開催しました

夏休みファミリー企画 「子どもの情景 小田善郎の絵画のせかい」の関連イベント。暑い中、多くの方においでいただき、大変盛り上がりました。

夏休みの自由研究にも活用できました。

夏休みファミリー企画 子どもの情景 小田善郎の絵画のせかい

※本企画展は終了いたしました。

- 会期 令和4年7月12日〜9月4日

- 会場 豊北歴史民俗資料館 (太翔館)

- 観覧料 無料

- 小田善郎展(チラシ表) [PDFファイル/296KB]

- 小田善郎展(チラシ裏) [PDFファイル/1.97MB]

=関連イベント=

コロコロ版画

※紙などで切り抜きした「型」を作り、アクリル絵具でグラデーションを作ってみましょう!

- 講師 小田善郎氏

- 日時 7月30日土曜日、8月20日土曜日 いずれも13時30分〜約150分

- 会場 豊北歴史民俗資料館(太翔館) 1階教室・和室

- 参加費 材料代としておひとり様1,500円(税込み)

- 申し込み 各日、10名様まで。電話予約をお願いいたします。 083−782−1651

- チラシ(裏) [PDFファイル/1.97MB]

竹の水てっぽうつくり

※竹をノコギリで切って、キリで穴を開けて、出来上がったら水てっぽうで遊ぼう!小さなお子様でも大丈夫!

大工の棟梁にノコギリの上手な使い方を教えてもらえるよ!

- 講師 木本一成氏、大井一美氏

- 日時 8月6日土曜日、8月27日土曜日 いずれも13時30分〜約60分程度

- 会場 豊北歴史民俗資料館(太翔館) 1階教室・和室

- 参加費 無料

- 申し込み 各日、12名様まで。電話予約をお願いいたします。 083−782−1651

- チラシ(裏) [PDFファイル/1.97MB]

家族のきずな・愛のたより 〜伊藤半次の絵手紙〜 戦地からの愛のメッセージ

※ 本企画展は終了いたしました。

- 会期 令和4年4月26日〜6月26日

- 会場 豊北歴史民俗資料館(太翔館) 2階講堂

- 観覧料 無料

- 絵手紙展(チラシ) [PDFファイル/482KB]

令和3年度の企画展

*企画展名称、会期等は変更となる場合があります。

特別展 豊北をひらいた人たち 第3弾 田上菊舎展 -その晩年の素顔-

令和4年1月15日(土曜日)~2月27日(日曜日)

会場 : 下関市立豊北歴史民俗資料館(太翔館) 2階講堂

観覧料 : 無料

下関市立豊北歴史民俗資料館 リニューアル開館10周年記念 第3弾

現在の山口県下関市豊北町田耕に生まれた女流文人、田上菊舎。封建社会の中にあって、「風雅に老若男女貴賤都鄙(きせんとひ)の差別なし」という俳諧の道と、「信」の一字を胸に諸国行脚の旅に暮らしました。「歩行神(あるきがみ)」と称されるほどの菊舎でしたが、60代半ばからは遠出をしなくなり、長府を拠点に近郷や生誕地を訪れては、その地の人々と交流を深めました。今回の菊舎展では、生誕地の寺院などに大切に保存されてきた書簡や作品などを初公開し、晩年の菊舎像にスポットをあてています。人間味あふれる菊舎の素顔と、菊舎の心を支え続けた故郷の人々との心のふれ合いを味わっていただければ幸いです。

田上菊舎展 -その晩年の素顔-1[PDFファイル/1.01MB]

田上菊舎展 -その晩年の素顔-2[PDFファイル/1.01MB]

特別展 豊北をひらいた人たち 第2弾 -中山太一が残したもの-

令和3年11月6日(土曜日)~12月19日(日曜日)

会場 : 下関市立豊北歴史民俗資料館(太翔館) 2階講堂

観覧料 : 無料

下関市立豊北歴史民俗資料館 リニューアル開館10周年記念 第2弾

明治14年、現在の豊北町滝部に生まれ、幼い頃からの家事手伝い、下積み勤労後に若くして独立し「中山太陽堂」を創業する。後に「東洋の化粧品王」となった彼が故郷である豊北町に教育の場を開いた。さらに産業・文化面でも育成という名の水を注ぎ、豊北に活気と優秀な人材が芽吹いた。中山太一の生涯の軌跡と、彼が残したものを紹介する特別展。

関連イベント

12月4日(土曜日)

中山太一が創業した「中山太陽堂」から社名変更した「株式会社クラブコスメチックス」社から講師をお招きし、

第一部 化粧文化講座 13時30分~ 「東洋の化粧品王『中山太一』と日本の化粧の近代化への歩み」

第二部 化粧体験講座 15時00分~ 「より美しく、よりキレイに!」~若見せメイクデモ&簡単ハンドケア~ を開催します。

*各部先着30名です。

*化粧体験講座ではモデルを募集します。応募された方の中から抽選で1名様がメイクデモを体験して頂けます。

太翔館 Tel 083-782-1651までお申し込み下さい!

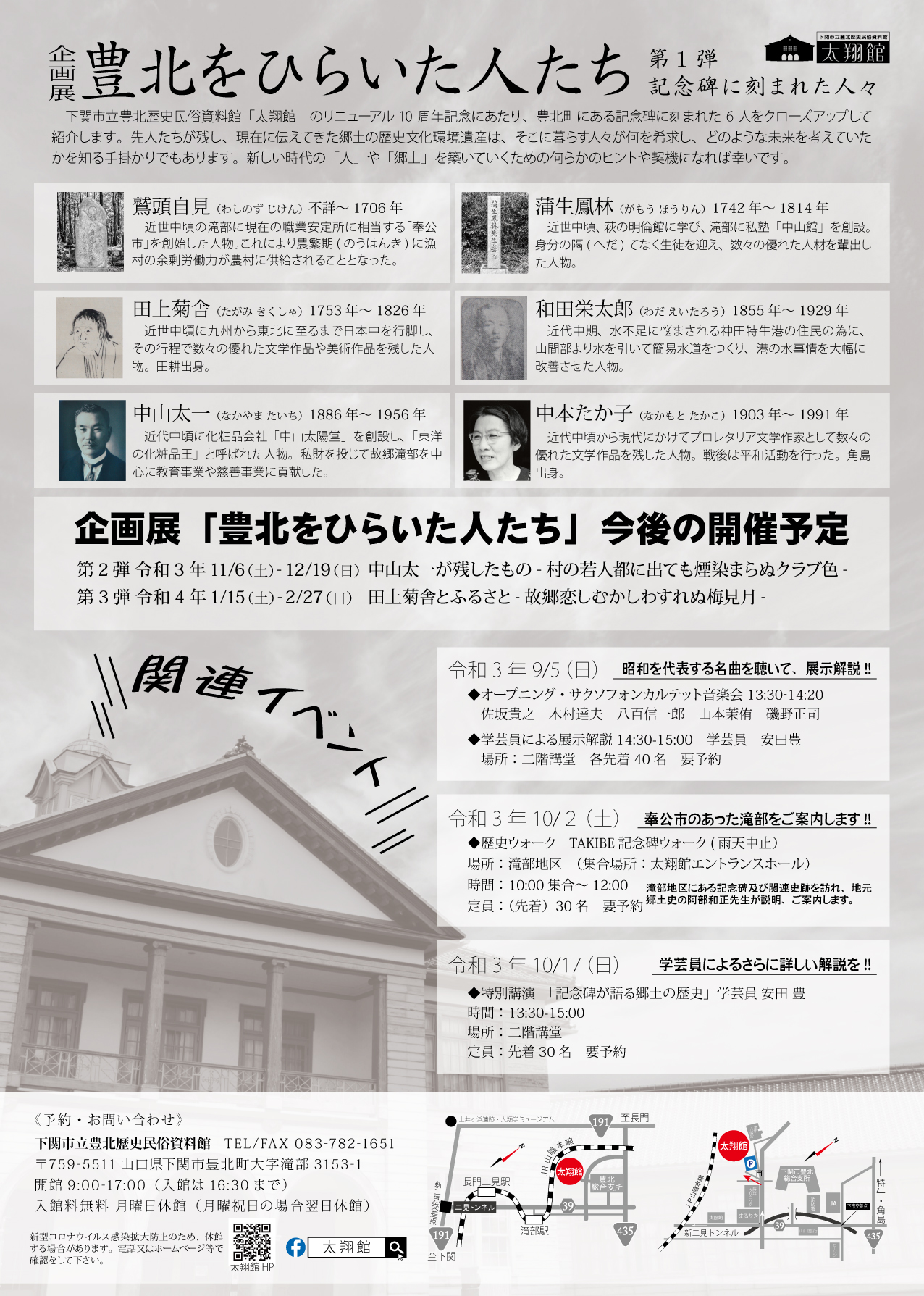

企画展 豊北をひらいた人たち 第1弾 -記念碑に刻まれた人々-

令和3年9月4日(土)~10月17日(日曜日)

会場 : 下関市立豊北歴史民俗資料館(太翔館) 2階講堂

観覧料 : 無料

下関市立豊北歴史民俗資料館「太翔館」のリニューアル10周年記念にあたり、豊北町にある記念碑に刻まれた6人をクローズアップして紹介します。先人達が残し、現在に伝えてきた郷土の歴史文化環境遺産は、そこに暮らす人々が何を探求し、どのような未来を考えていたかを知る手掛かりでもあります。新しい時代の「人」や「郷土」を築いていくための何らかのヒントや契機になれば幸いです。

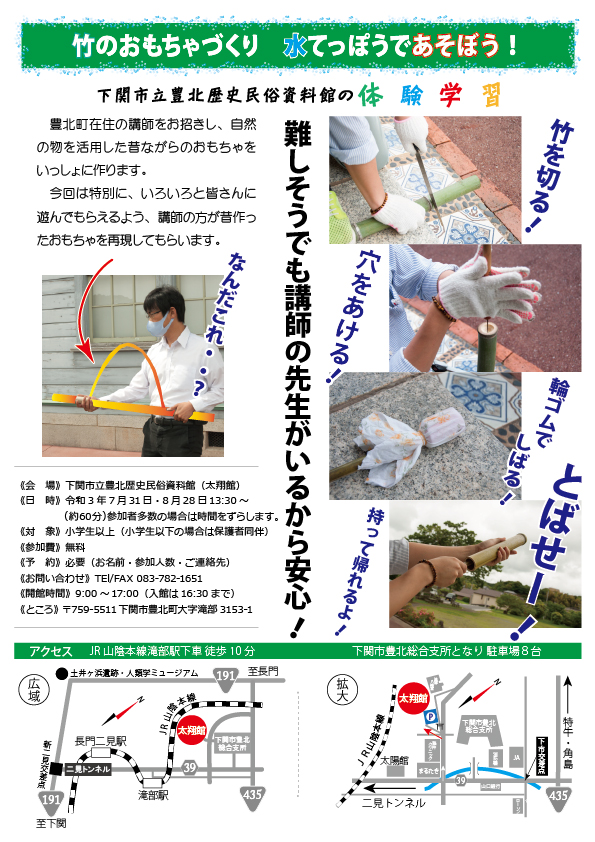

体験学習 竹のおもちゃ作り 竹の水てっぽうで遊ぼう!

令和3年7月31日(土曜日)と 8月28日(土曜日)13時30分より、約90分程度

会場 : 下関市立豊北歴史民俗資料館(太翔館) 1階和室

参加料 : 無料

要予約 : 083-782-1651 下関市立豊北歴史民俗資料館 まで。

家庭で作れる昔ながらの遊び道具である、竹の水てっぽうを作ります。地元ベテラン講師の2名を招いて一緒に作るので安心です。ちょっとした工作道具の使い方も教えてもらえるので、お父さんお母さんも目からうろこかも知れません! 作った水てっぽうはお持ち帰り出来ます。今年は事前に用意した竹製のおもちゃもあるので、沢山遊んで帰ってください!

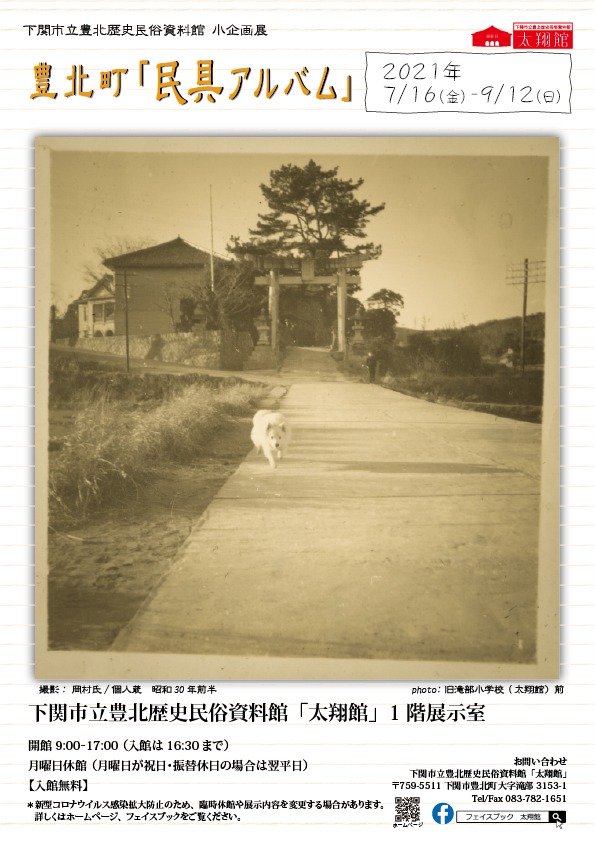

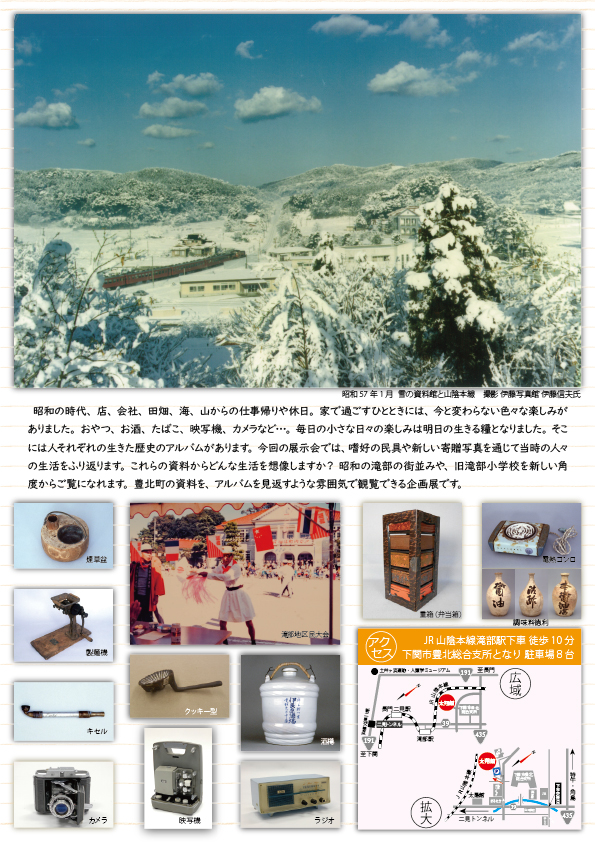

豊北町 民具アルバム

令和3年7月16日(金曜日)~9月12日(日曜日)

会場 : 下関市立豊北歴史民俗資料館(太翔館) 1階展示室

観覧料 : 無料

毎日の小さな日々の楽しみは明日への糧となりました。そんな昭和の頃の嗜好品の民具を集めてみました。おやつ、たばこ、カメラ、映写機。

嗜好の民具と写真を通じて当時の人々の生活をふり返ります。

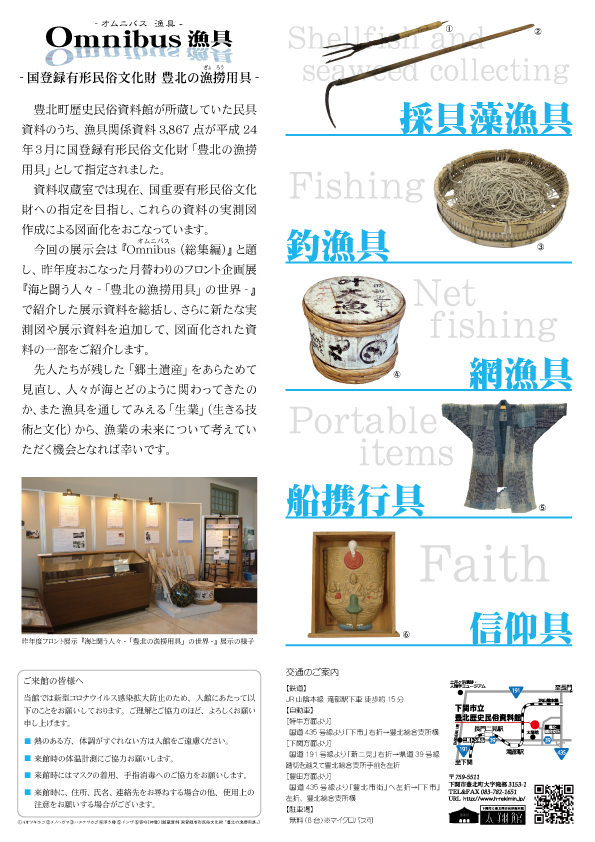

「Omnibus 漁具」国登録有形民俗文化財 豊北の漁撈用具

令和3年6月22日(火曜日)~8月1日(日曜日)

会場 :下関市立豊北歴史民俗資料館(太翔館) 2階講堂

観覧料 : 無料

令和2年度を通じて、月替わりでて展示公開をしたフロント企画展の展示内容を「Omnibus-総集編」として、一堂に会し新たな展示資料も加えたグレードアップした展示を行います。前回見逃した方やまだ見ていない人もこの機会にぜひご覧下さい。

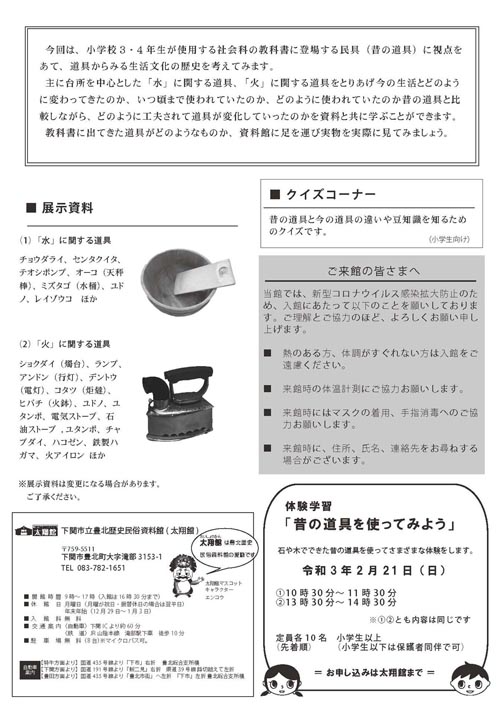

収蔵品展「教科書から学ぶ昔のくらし‐移り変わる道具たち‐」

令和3年2月2日(火曜日)~6月27日(日曜日)

会場 : 下関市立豊北歴史民俗資料館(太翔館) 1階展示室

観覧料 : 無料

現在の小学校三・四年生の社会の教科書に登場するくらしの道具を取り上げ、昔のくらしと今のくらしの違いについて考える展示です。